第50回 風ひかる遠足 「三ツ山の懐へ- 播磨国総社20年ぶりの祭」

日程

- 2013年3月30日(土)~31日(日)

案内人

- 木下直之(東京大学)

年5回のペースで回を重ねてまいりました文化資源学会の遠足が、めでたく第50回を迎えます。これを記念して、20年に一度執行される播磨国総社の祭礼「三ツ山」を訪ねます。「山」といっても、祭礼の間のみ出現する布でできた巨大な山です。しかし、言い伝えによれば起源は天慶2年(939)にさかのぼり、式年になってからでもすでに500年近い歴史を有します。伊勢神宮の式年遷宮に似て、出現と消滅を繰り返しながら、長く続いてきた「山」です。http://sohsha.jp/mitsuyama.html

案内人は神戸在住時代に訪れ、20年ごとに繰り返される行事の強靭さに感動を覚え、20年後もかならず訪れようと誓いました。20年という長い時間は人生を大きく変えてしまいます。住所も職場も変わり、20年前には存在しなかった文化資源学会も誕生し、会ったこともなかった会員のみなさんをこうして案内することができるのはとても不思議な気持ちです。おそらく、みなさんも長い時間の流れに身をおくという非日常的な感覚を味わうことになるでしょう。併せて、平成の修復工事が進む姫路城を特別に見学します。

行程

12:30 京成成田駅・東口集合(貸切バスで移動)

13:00 出発

①三里塚教会(成田市三里塚47-2)13:15~14:00 見学

②下総御料牧場記念館 14:10~15:00 見学

③旧岩崎末廣別邸(富里市七栄650-2)

15:15~17:15 見学及び解説

しなやかに変化し続けていく強靭さ松田陽(英国イーストアングリア大学)

第50回目の記念すべき遠足は、2013年3月30日と31日の2日間にわたって開催された。その主目的は、兵庫県姫路市の播磨国総社にて20年おきに開催される三ツ山大祭を訪れることであった。このお祭りは、939年(天慶2)に起きた藤原純友の乱の鎮定を祈願して播磨国の総社である射楯兵主神社にて行われた天神地祇祭を由来とし、1533年(天文2)以降は、20年に一度の式年で行われてきた。私の最大の関心は、式年で連綿と続く三ツ山大祭の「強靭さ」(遠足案内人である木下直之氏の言葉を引用)を自分の目で見て確認すること、そして、このお祭りが今日どのような社会的文脈に位置づけられているのかを観察することにあった。加えて、三ツ山大祭の中心となる置き山、そしてこのお祭りのためだけに作られる一過性のエフェメラ、造り物を見てみたいという願望もあった。

30日の昼過ぎに兵庫県立歴史博物館に集まった私たちは、まず同館で開催中の特別企画展「姫路・城下町の祭礼——播磨国総社の三ツ山大祭」を見学した。小栗栖健治氏の丁寧な解説を聞きながら、三ツ山大祭の概要とその歴史的経緯を学ぶ。個人的に興味深かったのは、近年の研究成果によって江戸時代以前の三ツ山大祭の実態が解明されつつあることを知ったこと、そして、20世紀に入ってからの大祭の様子を画像資料と動画を通して見ることができたことである。かつての大祭の姿を復元するには、歴史研究と関連資料の保存が不可欠であり、博物館はその両方の役割を果たす場所なのだと再確認した。

博物館を後にした参加者たちは、次に射楯兵主(いたてひょうず)神社に向かった。そこで目にしたのは、巨大な三ツ山。小栗栖氏は「あまりにも巨大なので驚くと思いますよ」と仰っていたが、実際にその巨大さにたまげた。直径10メートル、高さ18メートルもあるという三ツ山はまさに置き山。置かれている飾りであった。しかも、そこで再び合流してくれた小栗栖氏の話では、お祭りが終われば山は分解され、使われていた部材や生地は基本的にはすべて捨てられる、ということであった。まさにエフェメラ。物質としてのモノの保存に拘泥しない、というよりも、それを真っ向から否定するかのような態度に、三ツ山大祭の強靭さの秘密の一つを垣間見たような気がした。

しかし、それでいて三ツ山は時代を通して変化もしてきている。博物館で展示されていた写真に見た20世紀初期の置き山は、もう少し背丈が低いものであった。江戸時代まではそれぞれの山の麓につくられたという能舞台も、もはや設置されていない。当たり前のことだが、三ツ山を取り巻く周辺環境も大きく変化している。

博物館で学んだ19世紀半ば以降の造り物の変遷にも、同じことを感じた。かつては大規模で、建物の屋根の上に置かれ、人々がお祭りの中で最も楽しみにしていた造り物は、娯楽の多様化、戦災による建物の消失、街のお祭りから神社のお祭りへとの大祭の性格の変化などを背景に、1953年(昭和28)の三ツ山大祭をピークに徐々に小規模になり、かつての圧倒的な魅力も次第に失いつつあるように展示を見て感じられた。

とは言え、そこは強靭な三ツ山大祭。今回の大祭では、地元の学校や自治会などと連携して造り物のテコ入れが図られ、前回の1993年(平成5)の大祭のときよりは活気がある作品が出ているとのことだった。私が見たものでは、自動で動く造り物もあった(「安倍清明・蘆屋道満の術比べ」)。近くにいた地元の方の話では、高校で電気情報システムを学ぶ高校生たちが関わっていたらしい。今回の大祭の造り物は、「ブース」の中に収められ、街の中心部の各地に置かれていた。いかにも今日的な姫路の入口であるJR姫路駅のコンコースにも1基設置されていた。

造り物が表現するテーマも、時代ごとの流行や人気を反映して選ばれ、決して一定だったわけではない。手元にある資料には、1854年(嘉永7)の三ツ山大祭の時に登場した造り物のテーマが14つあがっているが、「壇ノ浦の合戦」「羅生門」「業平吾妻下り」などは私も幼少の頃から親しみがあるものの、「玉川之内景碪之体」「蟻通」「草刈山路」などは、今回の遠足後に調べてはじめて知ったものである。ここで言う「調べる」という行為は、歴史研究に他ならない。調べないと分からない歴史的知識は、広く大衆に共有されるお話にはなりにくいだろう。実際、これまでの大祭を飾った造り物のテーマとして選ばれてきたのは、歴史的知識ではなく、歴史的なお話だったのだ。だから、もし仮に今日、嘉永7年の三ツ山大祭の歴史史料を根拠に、当時とまったく同じテーマ群の造り物をつくったとしたら、それはお祭りの本質を歪めてしまうことを意味するだろう。だいたい、それだったら、造り物を一過性のものとせずに保存しておいて、次回以降に再利用するという発想につながるはずだ。

果たして、今回の三ツ山大祭にて登場した10基の造り物は、いずれも播磨の国に関連するという基準で選ばれたお話をテーマにしたものだった。これらの造り物は、大祭の終了とともに潔く捨てられることだろう。歴史的知識に依拠しすぎない、モノを保存しない、という態度こそが、それぞれの時代ごとに意味のある造り物を生み出す原動力なのかもしれない——そのようなことを思った。しかし、それはまさに博物館活動の対局ではないか。かつてのお祭りの姿を正確に復元していくことと、今日意味のあるお祭りをつくり上げていくことの折り合いについて、もっと考えたいと思った。

以上のようなことをぼんやりと考えていると、三ツ山大祭が式年で連綿と続いてきたと言っても、実際は変化しながらの継続だったのだということを強く感じるようになった。その意味で、この祭りの強靭さのもう一つの秘密は、そのしなやかさにあるのかもしれないと思った。

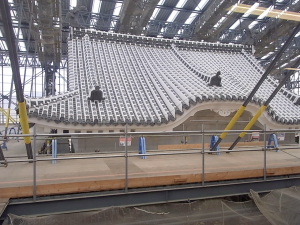

続く31日の朝、私たちは平成の大修理の続く姫路城を訪れた。すでに前日、修理中の大天守にすっぽりと被せられた覆いを見て驚いたが、その覆いは、修理工事中の大天守を風雨から保護すると同時に、修理現場を見たいという訪問者に見学スペースを提供する目的で設置されたことを知った。案内によると、見学スペースは「天空の白鷺」と呼ぶらしく、「エレベーターに乗って見学スペースへ。大天守を間近で見学!」の謳い文句が添えられていた。

学会事務局が事前予約をしてくれていたお陰で、1時間の行列をパスして、あっという間にエレベーターで海抜100メートルの見学スペースへ。そこは覆いの屋内で、大天守の大屋根や漆喰壁などの修理作業現場を見ることができ(私たちが訪問したのは日曜日だったこともあってか、職人たちの作業をみることはできなかった)、修理の進捗状況も展示パネルを通して解説されていた。日本の木造城郭の白眉にして、日本初のユネスコ世界文化遺産である姫路城の修理は、それ自体が展示に値する大事業、ということなのだろう。

見学スペースの外側には窓が取りつけられていて、姫路の街の中心部を見下ろせた。私を含めた多くの参加者が三ツ山を探し求め、ガラス越しに写真におさめていた。高層ビルが立ち並ぶ今日の姫路においては、三ツ山はかつての存在感を、少なくともこの天守最上階からだと感じさせないように思えた。しかし、これもまた今日的な三ツ山の姿なのだから、しっかりと覚えておこうと思った。

展示パネルは、写真とテキストがきれいに配置されていて見やすかった。修理に関する専門用語がたくさん入っていたが、部分的に本物の部材や模型を使って説明に工夫がなされていた。そう考えると、見学スペースは博物館の展示空間に近似していた。そもそも、お城の天守を外側から見ているというよりも、屋内にいて展示物を見ているという感覚の方が強かった。この状況を近くにいた遠足参加者は「快適すぎる」と評していた。おそらく、展示を担当したのは博物館展示の大手専門会社ではないだろうか。いかにも無難だが手堅い。

その展示解説から私が学んだのは、修理と言っても、ただ以前の状態を物質的に回復するのではなく、より保存に耐えうるお城にする努力をしているということだった。例えば、瓦の厚さを薄くすることによって屋根全体の重さを軽減していること、瓦のかたちを変えることによってその寿命の長いものにしていること、温度変化にも耐えうる特殊高温焼成した瓦を使っていることなどが、「瓦の工夫」の説明文に記されていた。こうした天守の改良は平成の大修理で初めて見られたものではなく、過去の修理においても積極的に行われてきたらしい。例えば、より雨風に強い外壁にするために、江戸時代には約2~3ミリであった漆喰の厚さを昭和の大修理では約30ミリのものにした、と「姫路城の漆喰」パネルには書かれていた。

と、ここで、文化遺産の真正性(オーセンティシティ)の問題が脳裏をよぎった。オリジナルの素材を比較的柔軟に変えている(ように見えた)姫路城の修理は、ユネスコ世界文化遺産としての真正性を保ち続ける上で問題にならないのだろうか、と気になった。

しかし同時に、そう考えることは西洋文化中心主義的かもしれない、とも思った。木造建造物を「文化遺産」として長期間(あるいは未来永劫?)保存しようと思ったら、部材や構造の刷新や補強は必然的に行わないとならないだろうから。それは、建造物を今日の社会的文脈の中で生きたものとして保ち続けるためにも不可欠なような気がした。しかも、そのような補修や刷新は、ある程度定期的に行う必要があるだろう。

ここで、姫路城が三ツ山大祭と重なって見えた。有形か無形かの差は、究極的には関係ないのだ。どちらも、現代社会にとって意味のある存在として継承されていくためには、しなやかに変化し続けていく強靭さが必要なのだと思った。