第39回 鰯雲の遠足 「機械を愛でる」

日程

- 2010年10月16日(土)

案内人

- 木下直之(東京大学)

解説者

- 鈴木淳(東京大学)、丹治明(日本工業大学)

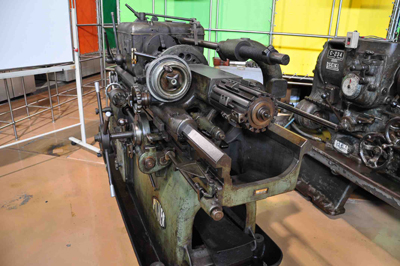

かつて、どこの町にも鉄工場があり、風通しの良いように開け放たれた戸口や窓越しに、工作機械が金属を削る姿を見せ、独特のにおいを漂わせていました。蒸気機関車は、いかにも機械というむき出しの迫力をもち、蒸気や煤煙を振りまいていました。近づいたら危ないことは子どもでもわかる、そんな機械たちが身近にあふれていました。しかし今、機械たちは騒音や振動で迷惑をかけないように隠れ住み、電車はおもちゃのようなやさしさを装っています。あの生身の機械たちに、会いに行きましょう。昭和の末に開館した日本工業大学技術博物館には、多くの工作機械と1891年製の蒸気機関車があります。すばらしいのは、その多くが動態保存されていることです。複製品も多くありますが、それらは業者ではなく、この学生たちが博物館の担当教員の指導で作り上げたものです。物理的な機構だけでどれだけ複雑な仕事を任せられるのか、人の英知と経験が形になった機械もあれば、できがいまひとつの機械もあります。町工場丸ごとの展示もあります。やさしい機械ばかりではありませんので、それなりの服装でいらして下さい。博物館の初期からかかわって来られた丹治明先生が解説してくださいます。当日は蒸気機関車も走ります。

「機械を愛でる」報告記事野村悠里 NOMURA Yuri (東京大学)

シュー、トントン、トン。しかしながら、後ろ向きに走行する蒸気機関車というのは、何とも不思議な感覚がする。車窓からのぞく雲は鱗片のまま動かないのだが、校内の樹木は後ずさりに吹き去っていくのである。

日本工業大学・工業技術博物館は、1987年に創立80周年の記念に開設され、明治から昭和の産業技術の発展を支えてきた機械、機器、計測器、大小合わせて400点以上を展示している。無柱構造の幅50m、奥行き60m、3000㎡の巨大な空間には、歴史的な工作機械、万能フライス盤、ボール、研削、ねじ切り旋盤、金切り鋸などが動態保存され、明治24年に製造された英国製の蒸気機関車〈2100形-2109号〉が、石炭を燃やしてキャンパスの軌道(直線120m)を走り、煉瓦造りの展示車庫を往復する。

かつての町工場も忠実に復元されているのが特徴で、明治40年に創業した東京市芝区(現在の港区)三田の〈植原鉄工所〉の平屋には電柱まで取りつけられ、米国製工作機械を並べた〈山本工場〉では、カバ材の床の上で、ジグと金型の生産が行われている。心なしか、寡黙に目を避けて建つのは、昭和の〈鍛造所〉である。白熱のランプが2本だけぶら提げられた薄暗い土間に、厚い鉄敷と先手(向打ち)のハンマ工具、手回しの研石車が並び、不意に戸でも引けば、前掛けをした職人さんが「邪魔だ!」と真っ赤な顔をして、汗をかいて、鞴(ふいご)の陰から出てきそうである。これは、町工場というよりも地続きにその鍛冶師の暮らしの場と繋がっているのだろう。その後ろの小さな台所の隅で、頑固な職人の腕を支えた家族があり、油で真っ黒になったブリキの横に、ランドセルをほっぽらかしていた子供たちがいるのかもしれない。

よく言われることではあるけれども、一徹に芸術に生きざるを得ない人というのは、例えばこういう絵を描こうと思って、筆を握るのではないのだろう。こういう彫刻を作ろうと思って、一木を削るのでもない。しかし、覗き込んで、指先を止めると、蒸発が出現する。もっともそれが矛盾であり、完成でも何でもない。工業技術や職人の意固地もそれに似たところがあるかもしれない。もちろん、それは確かな図面、寸法をもとに、エッジやネジ山を割り出していくのであろうが、どんな量産の過程においても、その失敗やつまずきから生まれる新しい発想がある。そして苦労して作りだした愛着の機械でさえも、いつかは来る新しい技術に道を渡し、乗り越えなければならない試練すらやってくる。

あの紡績所のおじちゃんは、年柄年中、ヒゴだか、竹だかみたいなものを飛ばしているけれど、何なのかしらね、そんな近所の人たちの好奇や、遅くまで灯りを付けた工場の町並み、その在りし日の空き地そのものが、私にはとても尊く思われる。創立100周年の記念に、明治44年の東京工科学校で日野熊蔵が手作りした機械、〈2号飛行機〉のレプリカが組み立てられたが、復元の過程で明らかになったのは、機体は地面から離陸はできるが、空から着陸できない構造だったということである。「この飛行機は飛ばない、飛んでいたら次の機体は生まれなかった、自分で操縦して空で死んでいたんです」と、丹治明先生は説明してくださった。「それだから、何体も飛行機ができた」と言葉を飲み込んだとき、じっと固唾を守った学会会員一同の、背は左右に揺れ、どよめき、一瞬シン、として一様に笑った。しかし、〈2号飛行機〉はレプリカとはいえ、広げた白い羽は10メートルもあり、一針一針綴じつけた翼布、その技巧のディテールたるや圧巻である。

あの紡績所のおじちゃんは、年柄年中、ヒゴだか、竹だかみたいなものを飛ばしているけれど、何なのかしらね、そんな近所の人たちの好奇や、遅くまで灯りを付けた工場の町並み、その在りし日の空き地そのものが、私にはとても尊く思われる。創立100周年の記念に、明治44年の東京工科学校で日野熊蔵が手作りした機械、〈2号飛行機〉のレプリカが組み立てられたが、復元の過程で明らかになったのは、機体は地面から離陸はできるが、空から着陸できない構造だったということである。「この飛行機は飛ばない、飛んでいたら次の機体は生まれなかった、自分で操縦して空で死んでいたんです」と、丹治明先生は説明してくださった。「それだから、何体も飛行機ができた」と言葉を飲み込んだとき、じっと固唾を守った学会会員一同の、背は左右に揺れ、どよめき、一瞬シン、として一様に笑った。しかし、〈2号飛行機〉はレプリカとはいえ、広げた白い羽は10メートルもあり、一針一針綴じつけた翼布、その技巧のディテールたるや圧巻である。

この、ゼンマイを一本指で巻いていくような、しかしながら、持てる情熱のすべてを惜しまない技術への信念ともいえる〈迂回〉は何なのだろうか。いや、恐らくは〈迂回〉ではないのであろう。ある哲学者は、過ぎ去った過去から暴風が吹いてきて、後ろ向きに未来ごとが吹き飛ばされるという例も出しているけれど、未来をも吹き飛ばすような原動機を組み立てる学生たちが、日本工業大学の先生方や先達の技術者の情熱を感じ取って、キャンパスから育ちゆくのかもしれない。

この、ゼンマイを一本指で巻いていくような、しかしながら、持てる情熱のすべてを惜しまない技術への信念ともいえる〈迂回〉は何なのだろうか。いや、恐らくは〈迂回〉ではないのであろう。ある哲学者は、過ぎ去った過去から暴風が吹いてきて、後ろ向きに未来ごとが吹き飛ばされるという例も出しているけれど、未来をも吹き飛ばすような原動機を組み立てる学生たちが、日本工業大学の先生方や先達の技術者の情熱を感じ取って、キャンパスから育ちゆくのかもしれない。

昭和の電化で、西濃鉄道を離れた機関車は、次の停留駅を目指していくわけではないけれど、第三土曜日の午後、いろいろな世代の人びとを乗せて淡々と走り続けている。そんな遠回りの機械であっても、いいのだろうか。思いついて、ゆっくり振り返ると、車庫の上にスライスされた半月が透き通っていた。